上新電機株式会社さま

太陽光発電と蓄電池の導入によって、再エネの自給自足を達成

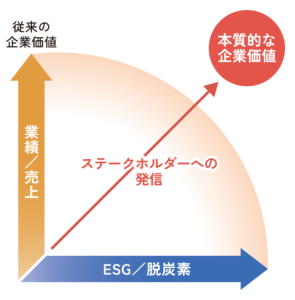

脱炭素推進が本質的な企業価値に

2023年度のCDPにて最高評価のAを獲得し、業界に先駆けて脱炭素を積極的に推進している企業として、確かな認知と対外評価を得ている上新電機株式会社さまに、インタビューしました。全国に家電量販店を展開している同社が、なぜ脱炭素推進に会社の総力をあげて取り組んでいるのか、なぜアイ・グリッドのGXソリューションを導入いただいたのか等、お話をお伺いしました。

【 インタビューご協力 】

上新電機株式会社 建設部副部長 田中利幸 氏/経営企画部 サステナビリティ推進室室長 馬場隆司 氏/建設部課長 坂本宝 氏

導入検討のきっかけ

再エネ電力プランへの変更によって再エネ比率100%は達成していたが、次のステップとして自社努力で再エネの自給自足をすることを経営計画に組み込んだ

導入の決め手

予算の関係で導入検討が難航していたが、補助金を活用した統合的なGXソリューション提案により、初期費用の負担なしで再エネの自給自足を進めることができたため

導入の効果

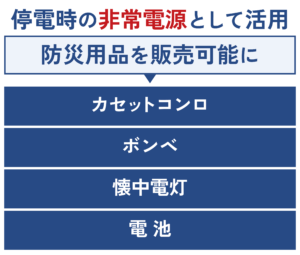

100%に近い水準で再エネの自給自足が可能になり、停電時には防災用品販売のための非常電源として活用することで、地域に頼られる店舗に

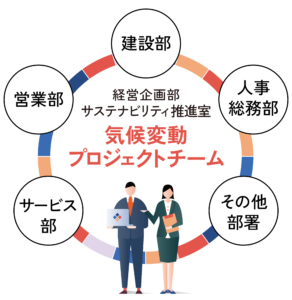

ー 脱炭素の推進体制

「気候変動プロジェクト」という社内の脱炭素推進のための横断型チームを立ち上げています。建設部や営業部、サービス部、人事総務部など、可能な限りすべての部署からの参加を募った20名からなるチームで、私が所属する経営企画部サステナビリティ推進室がけん引しています。活動としては、月2回の定例会議を実施し、脱炭素に関する最新知識のインプットと社内共有を行いながら、脱炭素を推進しています。弊社は2022年度に脱炭素目標を公表し、正式な脱炭素への取り組み3年目を迎えます。

CDPの回答書の提出も2023年は3回目ですが、1年目はC、2年目はB、そして3年目で初めて最高評価のAを取得しました。今後もA評価を受け続けることは会社の命題となっており、業界に先駆けて脱炭素に積極的に取り組んでいくことに使命を感じています。

※CDP(カーボン・ディスクロージャー・プロジェクト)は、企業や自治体が環境情報を開示するための国際的な非営利団体です。投資家や企業が環境リスクを理解し、持続可能な経済成長を促進することを目指し、評価・格付けを行います。

ー 脱炭素の進捗状況

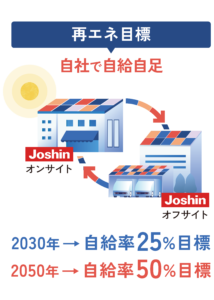

電力会社と直接契約している事業所の電力調達において、2023年度に再エネ比率100%を達成しました。CDPのA評価にも繋がり、顧客や投資家からは一定程度の評価をいただいた印象です。しかし、追加料金を払い電力プランを変更するだけで達成できたことでもあるので、最大限の自社努力によって追加性のある環境価値を生み出したいという想いから、再エネを電力会社から調達するのではなく自社で自給自足するという目標を掲げました。具体的には、2030年までに自家消費率を25%、2050年までに50%を達成できるように経営計画にも組み込んでいます。オンサイトあるいはオフサイトソーラーにより自社で発電し自社で消費できるように脱炭素推進をしてきました。

ー 太陽光発電に加えて蓄電池の導入を検討した理由

自家消費率の目標達成のために蓄電池導入を検討していました。屋根上太陽光の導入が可能な店舗については、ほぼ全店で導入が完了しています。洋上風力や水力等、太陽光以外の再エネ発電は企業単体で取り組むことは現実的ではありませんので、自家消費率の向上のためには、蓄電池の導入を進める必要があります。今回、蓄電池を導入した松戸店をはじめ多くの店舗では、10時開店のため、10時前はほとんど電力を使いません。朝6時頃から太陽が上がるとすると、6時から10時までの4時間分の発電量が余剰電力となり無駄になってしまいます。そこで蓄電池を併用することにより、開店までに発電された電力を蓄電池に貯め、日没から閉店までの発電ができなくなる時間に放電することで余すことなく最大活用することができます。松戸店は、100%に近い水準で再エネの自給自足が可能な店舗になります。発電された再エネを余剰させず、電力会社からの電力調達も最低限に抑えることができ、まさに再エネの自給自足と言えます。

ー 蓄電池導入の決め手

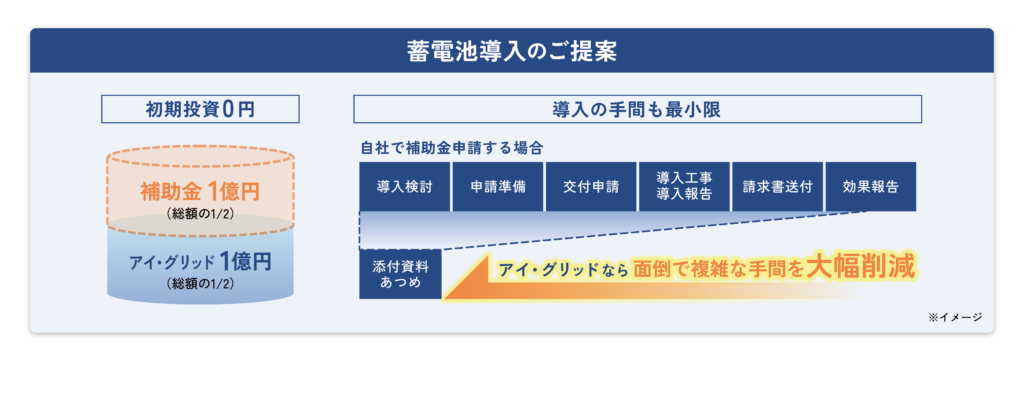

蓄電池導入は数千万円ないしは億単位の費用がかかるため、予算の関係で導入検討は難航していました。そこで兼ねてからオンサイトPPAの導入を他店舗で進めていただいていたアイ・グリッドに相談しました。東京都のクールネット補助金を活用した統合的なGXソリューション提案をいただき、予算と費用対効果の問題がクリアになったので、すぐに蓄電池の導入を決めました。導入のための資金を全額自社負担しなければならないとしたら、導入は断念せざるを得ませんでしたが、松戸店では初期投資0円で導入できましたし、補助金の申請対応を含めて誠実に細やかにご対応いただけたので非常に助かりました。

ー 蓄電池導入による副次的効果

再エネの自給自足による自家消費率向上はもちろんのこと、BCP対策としての効果も期待しています。小さい蓄電池では、緊急時や災害時には1回路、ないし2回路程度の電力しか賄えませんが、大型蓄電池では5倍~10倍程度の電力を、地域住民の方にもご利用いただくことが可能になります。またカセットコンロ、ボンベ、懐中電灯、電池等の防災備品の販売ができる電気容量がありますので、非常時にも地域の方に頼られる店舗になると考えています。

ー 脱炭素推進の対外アピール

脱炭素領域に関しては、長年取り組んでいたのですが、外部機関の評価は非常に悪かったです。脱炭素の取り組みを、大々的に社外にアピールできていなかったからでした。そこで、まずコーポレートサイトにサステナビリティページに関する発信ページをつくりました。また太陽光導入店舗についてはエスカレーターやエレベーター近くの誰もが通るところにモニターを設置し、太陽光発電量をリアルタイムに掲示しています。

ー 脱炭素が本質的な企業価値の向上に

これまで長い間、企業の価値は業績であり、業績向上こそが企業価値向上であるという考えをもっていました。もちろん本業で数字をあげるというのは当たり前の話ですが、弊社の時価総額を見ると、競合他社と比べてそんなに高いポジションではないのが現状です。しかし、今回の取り組みのように脱炭素やESGを推進することで、投資家やステークホルダーなど社外からの評価が変わることを実感しました。今では脱炭素領域において、同業界の企業と比べて、当社が飛びぬけて一番だというポジショニングができているのではないかと思っています。このような変化に伴い、会社として企業価値に関する考え方も少しずつ変化してきたと感じています。

ステークホルダーに向けた様々な発信をすることで、外部機関からも高い評価をいただけるようになり、最終的にその評価が、株価や時価総額を上げる素地になって、本質的な企業価値に繋がっていると感じます。これからも再エネの自給自足を推進することによって、業界内で脱炭素のパイオニアになり、新たな企業価値としていきたいと思っています。